タグ:大阪市立自然史博物館

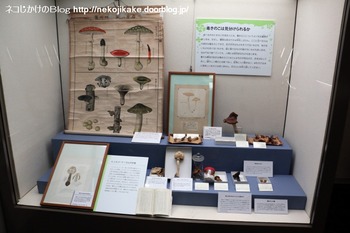

■特別展「きのこ!キノコ!木の子! 〜きのこから眺める自然と暮らし〜」@ 大阪市立自然史博物館ネイチャーホール。

特別展「きのこ!キノコ!木の子! 〜きのこから眺める自然と暮らし〜」

2018.7.21-2018.10.21

月休(ただし月曜日が休日の場合はその翌日) ※8月13日(月)は開館

9:30-17:00 入館16:30まで

観覧料:大人500円

大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール

大阪市東住吉区長居公園1-23

展示会HP

〇〇〇

最終日、滑り込みで観覧してきました。

きのこの生態から研究、きのこアートまでを数多くの標本や図表によって紹介している。

まさにきのこ尽くし、好きな人にとっては垂涎の展示でした。

みんなになじみのある台所からスタートし、食材として見かけるマッシュルーム、シイタケなどの紹介から今や高級食材となってしまったマツタケへ展示が続く。

マツタケから日本の自然を見る。

今や高級品だけど、昔はたくさん採れたマツタケ。

マツタケ狩りもレジャーとして成り立っていた。

でも今は絶滅危惧種。

人が山に入らなくなるなどの要因で植生が変わり、痩せた土地で育つマツタケが生えなくなってしまった。

〇〇〇

マツタケから一般の自然のきのこへ展示は変わっていく。

里山のきのこと大きなきのこ。

私が特に気になったのは、毒きのこ、冬虫夏草、そして、変形菌(きのこではないが)の展示。

触ると危険なカエンダケ、そして毒きのこの展示。

研究者でも毒のあるきのこを見分けるのに失敗して中毒を起こしてしまった話が書かれてあった。

「命をかけるほど美味しいきのこはありません。」

虫から生えてくる冬虫夏草。漢方にも用いられたりする。写真はセミタケ(左)とハチタケ(右)。

変形菌。きのこではないが生態が面白い。

ところどころにクイズがあったり、子供に気を惹かせる工夫も。

〇〇〇

きのこ研究者のスケッチ、図鑑、模型、標本の展示からきのこアート作品展示の流れもいい。

きのこのスケッチときのこアート。

マツタケ発生のジオラマと小島秋彦さんの木彫り作品「Mushroom Book1」。

モビールが天井からつるされ、ゆらゆら揺れて影もゆらゆら揺れる。

最終日だけあって人が多かった。

展示や資料が多くて、ここにはすべて出し切れない。

皆さん是非、と言いたいところだけど、本日10/21で終了です。

またの展示に期待しましょう。

■大阪市立自然史博物館常設展。

大阪市立自然史博物館第2展示室。

特別展「石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション〜」を鑑賞し、特別展記念講演会「鉱物の特徴と環境」を聴講した後は常設展を見て回ることにしました。

まずは入り口前にいるこの子たち。

ナガスクジラの「ナガスケ」(左)とマッコウクジラの「マッコ」(右)の骨格標本です。

建物の外部につるされているのでこんなお客さんもいらっしゃいます。

中へ。

太古の巨大生物たちの骨格が並べられてます。

その中に、オオナマケモノの骨格。

昔はこんなに大きかったし、多分「ナマケモノ」じゃなかったんでしょうね。

その後ろに中途半端に写ってる象が「アメリカンマストドン」。

ここ最近ネットで名前が挙がってるマストドンです。(違う)

アライグマです。昔は「ラスカル」今は「アライさん」ですかね。

ずっと思ってんですが、ラスカルのイメージじゃないですね。色とか。

ヌートリア。カピバラさんと間違える人がいますが別人です。

戦時中、毛皮用に輸入されたんだっけ。

大阪市立自然史博物館の常設展で必見なのはこのゴキブリの模型。

でっかいです、うまく作られてます。

こんなの這ってたら嫌だよな。嫌のレベルじゃないか。

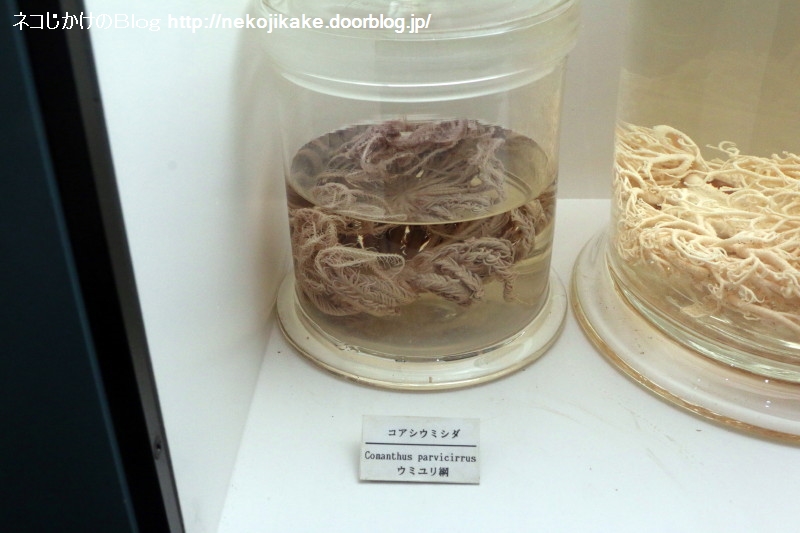

初音ミク「ウミユリ海底譚」(n-buna)(YouTubeに飛びます)でおなじみ?のウミユリの仲間です。

ユリと付いているから植物かと思いきや動物です。

しかもタコよりもわれわれ人間に近い生物。

何度も見ているので、最初はボケっと眺めていくつもりだったけど見ているようで見てないところがぎょうさんありました。

まあこれだけ展示されていたら見切れない。

暇な時にボケっと見に来るのもいいかも知れません。

■特別展記念講演会「鉱物の特徴と環境」@ 大阪市立自然史博物館 講堂。

特別展記念講演会「鉱物の特徴と環境」

2017.4.23

13:00-14:30

大阪市立自然史博物館 講堂

大阪市東住吉区長居公園1-23

大人300円 高校生・大学生200円(博物館入館料)

講師:地下まゆみさん(大阪大谷大学教育学部准教授)

特別展「石は地球のワンダー」オフィシャルHP

---------------

特別展「石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション〜」の記念講演会として開催されるこの講演会を聴講してきました。

この講演会があるからこの日に展示を見に来たというわけです。

特別展記念講演会「鉱物の特徴と環境」

<岩石とは?鉱物とは?>

岩石:火成岩(マグマがかたまってできる)、堆積岩(砂や石が堆積してできる)、変成岩(上記2つが圧力を受けてできる)

鉱物:固体地球の最小構成単位で岩石の構成物質。

天然に産出する無機質で一定の化学組成と結晶構造を有する固体物質。

水銀は液体だけど鉱物に含む。

鉱物の写真のスライド:銅、岩塩、蛍石、コランダム(ルビー、サファイア)、石英(水晶、オパール)。

お見せできないのが残念だが、こういうのが自分の目で見られるのが特別展。です。

<鉱物の大小(結晶の大きさ)>

大きい方。

メキシコのナイカ鉱山にはセレナイト(石膏)の巨大結晶(最大で長さ10mくらい)がある。

一定の環境が長時間維持されている洞窟の中で結晶が育った。

スライドで写真を見たが、結晶と言うと小さいイメージしかないのでとても違和感がある。

小さい方。

カオリナイト(粘土鉱物)の2μm以下の極小結晶。

アスベストの1μm以下の針状結晶。

ちなみにこの結晶が肺組織に刺さってがんの原因になる。発がん性は青石綿>白石綿。

<鉱物の特徴と分類>

・化学組成による分類

陰イオンが主要なのでそれによって分類される。

元素鉱物(ダイヤモンド、硫黄など)、硫化鉱物(黄鉄鉱など)、ハロゲン鉱物(岩塩など)、酸化鉱物、炭酸塩鉱物、珪酸塩鉱物。

地殻内の存在度:長石>石英>・・・

・結晶系による分類

等軸晶、正方晶、六方晶、斜方晶。

結晶模型をストローとゴムひもで作ると理解しやすいとのこと。

これは面白そう。結晶とか関係なしに。

・硬度、光沢、劈開、比重、色、条痕色などによる分類

硬度(モースの硬度計(相対的な硬さを示す))・・・石英より硬いものが宝石になることが多い。

光沢:金属光沢、非金属光沢(ダイヤモンド、ガラス、真珠、脂肪、樹脂、錦糸)

劈開:方解石など

比重

色(鉱物の色調):塊の色と粉末の色。

着色の原因:特定の元素による光の吸収、結晶内の欠損による光の吸収、電荷の異なる陽イオン間での電荷移動によるもの

条痕色(粉末の色を見る)

蛍光:灰重石、方解石、蛍石。(紫外線照射で可視光を発する)

虹色を呈する鉱物:オパール、ラブラドライト

<鉱物の生成>

液体、気体からの結晶化。

鉱物がさらに変性し、新しい鉱物になる。

生物によって作られる。

宝石となる鉱物の条件:岩石中には希少な元素を主成分とする。

<鉱物の採集>

坑内掘り:中国の蛍石採集の様子をスライドで例示。

露天掘り:ロシアでの採集の様子を例示。

鉱物が多数算出する国はロシア、カナダ、アメリカで、日本列島では変成帯に比較的広範囲に産出される。

隕石:宇宙からやってくる鉱物。

基本的に地球上の物質と変わらないので、土の上に落ちると地球上の鉱物と見分けがつかない。

ロシア チェリャビンスクの隕石は破片が雪の上に落ちたので区別できた。

<鉱物の利用>

窯業(セラミックス)、金属資源、貨幣や装飾品、化学肥料、火薬。医薬品、研磨剤、建材、化粧品など多岐に渡る。

その一方、鉱物採掘や精錬などによる環境破壊が起こる。

2000年頃のロシアの銅精錬所の例。山の木は枯れ、川は酸性で真っ赤に染まっている。

日本でも足尾銅山が挙げられる。

鉱物の利用は環境破壊を少なからず引き起こしている。

そのように得られた資源は大切に使わなければならない。

最後に、鉱物は長時間かけて形成されるもので、見た目だけではない視点を持って見てもらいたい と講演を締めくくられました。

幼少の頃から石に関心のあった先生の今も変わらぬ鉱物への関心の高さとその魅力を伝えたいという思いが伝わってくる講演でした。

これは研究者や技術者にしばしばみられることだけど、自分の扱っている対象に対して「この子」と呼ぶ。先生もそうだった。

こういうのをきくと鉱物に対する思いが伝わってきてほっこりします。

講演中、鉱物の写真がたくさん出てきたが、百聞は一見に如かずで標本を自分の目で見るのが一番だと思う。どんなに言葉を尽くしてもこれは伝わらない。

だから今回の特別展に足を運んでみてください。

■特別展「石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション〜」@ 大阪市立自然史博物館。

特別展「石は地球のワンダー〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション〜」

2017.4.22-2017.6.4 月休(5/1月は開館)

9:30-17:00 入館30分前まで

大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール

(花と緑と自然の情報センター 2階)

大阪市東住吉区長居公園1-23

観覧料:大人 300円、高校生・大学生 200円

期間フリーパス:大人 500円、高校生・大学生 400円

詳しくは特別展「石は地球のワンダー」オフィシャルHPを参照してください。

-------------------

大阪市立自然史博物館にて鉱物と化石の展示会が開催されているので見てきました。

北川隆司鉱物コレクション

故 北川隆司広島大学教授が収集した鉱物標本の一部を大阪市立自然史博物館および大阪市立科学館にて展示しています。

展示は大きく分けて「岩石を作る鉱物」「金属になる鉱物」「宝石になる鉱物」「鉱物の形」。

それぞれ見応えのある鉱物がありますよ。その一部を紹介します。

「岩石を作る鉱物」

岩塩です。

言わずと知れた食塩(塩化ナトリウム NaCl)の塊です。

左側の標本の青い部分は長時間放射線を浴びて結晶構造に乱れができ、青く見えるとのことです。

右側の標本の、食べることもできるが標本は失われるっていう説明に何とも言えん味わいが。

普通角閃石です。

あれ、植物の化石か?と思ったんですが違います。

シダ植物の化石みたいに見えた。

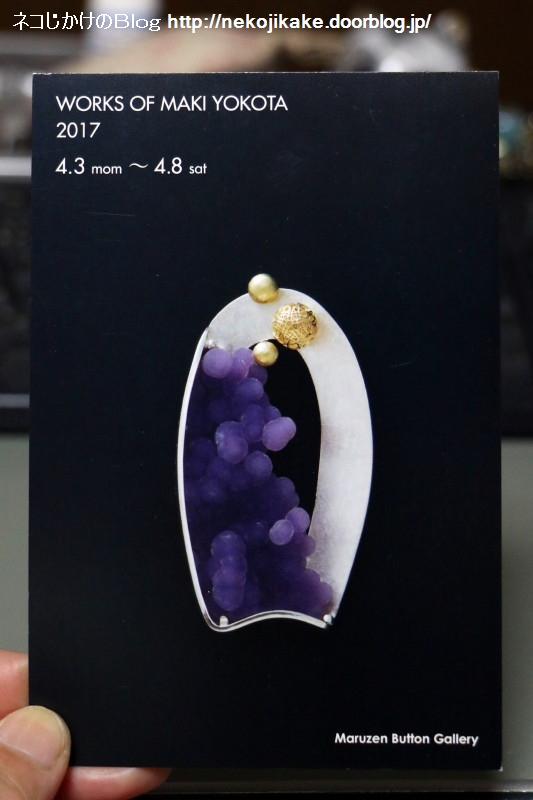

ぶどう石です。(左写真)

ぶどうの実のような形の石。

先日の横田真希展での作品に用いられていた石(右写真)を思い出したんだけど、その石(グレープアゲード)とは異なる。

「金属になる鉱物」

自然銅

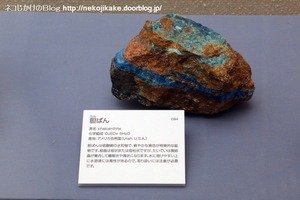

胆ばん(左) 藍銅鉱(右)

銅の色と言えば10円玉の色とか思い浮かべるのですが、普通では化合物で産出されるのでこんなきれいな緑や青の鉱物が見られます。

菱ニッケル鉱。

緑色の蛍光ペンのようなラインの部分が菱ニッケル鉱。

石にこんな色のラインがあったら上から誰かが塗ったんじゃないかと思ってしまう。

「宝石になる鉱物」

ラズライト(ラピスラズリ)

ラピスラズリと言えば天然ウルトラマリンの原料。

フェルメールブルーですね。

宝石になる鉱物という項目を見た時からあるかなと思って見てました。

あってよかった。

コランダム(左) スピネル(右)

コランダムってなんだと思ったらルビーやサファイヤのことなんですね。

赤いコランダムをルビー、それ以外をサファイヤと言うらしいです。

これだけでも何か勉強になったなぁと。

そんでそのルビーに間違えられそうなのがスピネル。

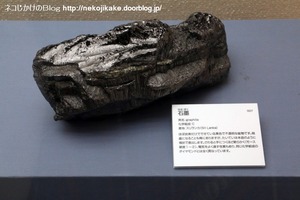

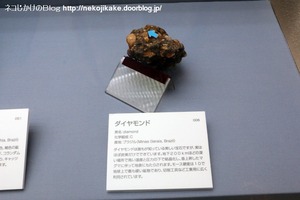

石墨

ダイヤモンド

同じ炭素なのにこんなに違うのは面白いよね。

「鉱物の形」

オーケン石

なんだこのカビみたいなのは。でもこれも結晶らしい。

触ってみたいな。

針鉄鉱

この黒い針状の結晶、白い透明な水晶の中でとても目立って見栄えする。

石膏(砂漠のバラ)(左) 石膏(右)

石膏ときいてイメージするのが骨折したときにお世話になるギプス。

砂漠のバラも形状が面白いけど、右側の透明の結晶が石膏だって言われてもという感じがする。

そういう意外性も楽しいもんです。

ちなみにギプスなどに使われるものは「焼石膏」と言い、鉱物の石膏を熱して水分を飛ばしたものだそうな。

結晶も様々な形があって面白い。同じ物質でも結晶構造が違うと外見が全く異なってしまう。

ここに展示されている標本で約170点、流して見るだけでも鉱物って色々な種類があって、いろいろな形があって色があって面白いものだなと感じます。

これだけあったらお気に入りの石が見つかるはず。

さわれないのが残念だけど。

ここに紹介した以外のものもたくさんあります。是非展示会へ。

金澤芳廣化石コレクション

金澤芳廣氏が四国を中心に収集された化石標本約600点の一部が今回展示されています。

和泉層群と呼ばれる中生代白亜紀後期の地層からの化石が多い。

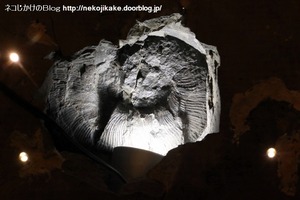

最も目を惹くのがアンモナイトですね。

昔から代表的な化石として名が挙がってますし、猫好きな人なら猫が丸まって寝ている姿をアンモナイトの形状になぞらえて「アンモニャイト」や「ニャンモナイト」というのは知ってるかと。

このアンモナイトは変ですね。

異常巻きアンモナイトと言うそうですが、これが一般的なら「アンモニャイト」や「ニャンモナイト」と言う呼び方は生まれなかったでしょうね。

この標本の見せ方はかっこいいですね。

化石の周りはノジュールと呼ばれる硬い石の塊でそこから化石だけを取り出します。

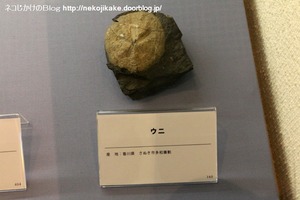

エビ、カニ、ウニ。

いいですね。海産物の宝箱やー、って感じです。

エビなんて伊勢海老じゃないですかね。

カニの形がしっかり残ってるところは素晴らしい。

基本的な形はこの時代から変わってないんですね。

他にも植物の化石や魚類、そして恐竜の化石もそろってます。

過去にこの地球に生きていた生物たちの痕跡が悠久の時を経てこのように姿を現す。

化石として見つかった生物たちはその時代やその生物種の代表になってしまうんだよな。

47都道府県の石

都道府県の鳥や花はあるのになぜ石がないの?ということで、日本地質学会が各都道府県の岩石、鉱石、化石を選定したそうです。

その中で展示できるものは展示、できないものは写真などで紹介という形で展示しています。

また、日本の石としてひすいが選ばれています。(日本鉱物化学会が選定)

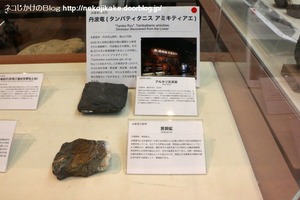

私は兵庫県在住なので、とりあえず兵庫県の石を見よう。

丹波竜は順当なところ。これを選ばずして何を選ぶのかというくらい。

アルカリ玄武岩と言えば玄武洞、玄さんのいるところですね。

玄武岩の玄さん知ってますか?知らない人は検索してください。

黄銅鉱、明延鉱山今も採ってんかね、って1987年に閉山でしたか。

後、目を惹いた石を紹介。

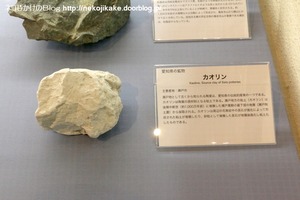

カオリンです。

愛知県の石、ごめん、名前だけで選びました。

でも、この石があったから瀬戸物があるんですよね。

三重県の石(左) 長野県の石(右)

三重県の石で目を惹いたのが「ミエゾウ」の化石。

ミエゾウと言う象がいたってこと自体が初耳だったんで。

ナウマンゾウとかに比べるとマイナーじゃないですか。

三重総合博物館に全身復元骨格があるそうです。

ひすい

日本の国石として選ばれたそうです。

このひすいに関する講演会が5月14日にあります。興味がある方は聴講されてはいかがでしょうか。

第34回地球科学講演会「国石になった翡翠について」

詳しくは「県の石」、「ひすい」を我が国の「国石」として選定も参照ください。

自分の出身の都道府県の石を眺めても普通の人はピンとこないとは思いますが、この展示を見て自分たちのいるところの地下に眠っている石のことを思いめぐらせてもいいかなと思います。

この特別展を観覧し、鉱物、化石を通して、自分たちの住んでいる地球の営みに触れることができたのはとても有意義なことでした。

博物館なんて、と思っている人でも一度訪れてみるのもいいかも知れません。

この後、特別展記念講演会「鉱物の特徴と環境」を聴講しました。

(追記 2017.5.20)

特別展「石は地球のワンダー 〜鉱物と化石に魅せられた2人のコレクション〜」をブログで紹介いただいています vol.2(2017.5.19)にてこの記事をリンクしていただいております。

■シンポジウム「クモの世界の楽しみ」@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。

本当にラブリー(笑)

(2009年5月9日撮影)

シンポジウム「クモの世界の楽しみ」

2016.11.20

13:00-15:30

大阪市立自然史博物館 本館講堂

大阪市東住吉区長居公園1-23

大阪自然史フェスティバル2016

(スケジュール)

13:00 はじめに

13:10 「クモ:身近な隣人の知られざる生態」

馬場友希氏(国立研究開発法人農研機構 農業環境変動研究センター)

14:00 休憩

14:10 「あなたもハエトリを探したくなる!」 須黒達巳氏(慶應義塾幼稚舎)

15:00 「クモをとりまく昆虫たち」 松本吏樹郎氏(大阪市立自然史博物館)

その後、質疑応答など。

今回、ここに来た主目的がこのシンポジウムに出席することでした。

12:40頃に講堂へ。結構人が集まってきた。

近くに座っている人達がクモの標本をネタに話をしている。南米の毒グモのようだ。

クモ同好会の人らしい。

13:00になり、シンポジウム開始。

司会の松本吏樹郎氏(大阪市立自然史博物館)があいさつ。ああ、やっぱりこの人Oさんに似てるなぁ。

そしていよいよ本題へ。

「クモ:身近な隣人の知られざる生態」

馬場友希氏の登壇。

クモってどんな生き物か、クモの身体の特徴、象徴的とも言える網、オスメスの事、最後に人との関わりについての話を通じて、大概の人が知っているクモの知らない部分を紹介していく。

造網性のクモからハエトリグモなどの徘徊性のクモが進化してきたということが意外だった。

徘徊性のクモは網を作るのをやめたってことなんだな。

クモの網の構造の多様性に驚く。

よく思い浮かべる円形の網(円網)の他にも立体的な構造を持つ網があるがその形も多種多様。

はしご網というガを捕まえるのに特化した構造や、獲物を捕らえるための粘球の代わりに細かい糸をくっつけ、静電気で獲物を吸引しているのではないかと言われているもの、はたまた粘球を付けた糸を振り回してガを取るものまでってもうこれは網じゃない。

クモはオスが小さく、メスが大きいことが多い。

オオジョロウグモでは体重差が約100倍あるそうだ。

オスはメスに食われたりする。しかも交尾前に食われてしまうこともあるらしいのでそれは本当に犬死だ。

後程の「クモになるとしたらどのクモがいいですか」と言う質問に「オスにはなりたくない」との返答を馬場氏がしているのは、まあ至極当然かと。

クモは見た目から嫌われていることが多いけど、実際は害虫を食べてくれる存在である。そういうところも見てやらないといけないなと感じる。

休憩後、次の講演に。

「あなたもハエトリを探したくなる!」

須黒達巳氏の登壇。

クモの中でもビジュアル的にも受け入れられやすいハエトリについての紹介。

ハエトリグモの特徴、代表的なものの紹介から、ハエトリグモの見つけ方や演者本人の日本のハエトリグモ全種制覇や新種発見にまつわるエピソードの話など、ハエトリグモを愛してやまない感がビンビン伝わってくる講演だった。

確かにハエトリグモはビジュアル的にとてもかわいらしいと思う。

この記事の冒頭の写真は以前私が撮影したものだが、どう見てもかわいいだろ。

ハエトリグモは他のクモと違って、目がとてもいい。

PCのディスプレイに留まっていて、マウスカーソルの矢印を獲物と勘違いして追いかけたりするのもおちゃめ。

ハエトリグモは家の中や身近なところにもたくさんいるので、とても見つけやすい。

代表的なものが、屋内ではアダンソンハエトリ、チャスジハエトリ、屋外ではネコハエトリ、アリグモなど。

アダンソンハエトリは世界中にい過ぎてどこが原産地かわからないというのが面白い。

日本のハエトリグモ全種制覇への道や新種を見つけるためのフィールドワークについての話はとても面白かった。

いや、おれだったら挫けてるよな、これは。

何度も現地に赴いてようやく発見できたとか言うのを聴くと本当に根気のいる作業なんだなと思う。

最後に「クモをとりまく昆虫たち」松本吏樹郎氏の登壇。

クモは主に昆虫を食べる捕食者としての存在であるが、そのクモを食用として利用する昆虫がいるという話。

クモの卵を狙うもの、クモ本体を狙うもの。

クモを麻痺させてそこに卵を産み付けて幼虫のエサにする狩りバチ、クモに寄生して最終的には食い殺してしまうヒメバチの話。

■自然史オープンセミナー(8月)「クモヒメバチの自然史」@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。(2012.8.18)でも聴いた話だけれども、クモをコントロールして自分の都合の良いような網を作らせる幼虫とか本当に上手くできているなと感じる。

講演が終わり、講演者への質疑応答。

鋭い質問や将来有望な子供からの質問があり、クモ業界も捨てたもんじゃないなと。

講演を聴き終わってまず思ったことは、この人たちはほんまクモが好きなんやなあと思うこと。

ここで聴いている人たちもそうだと思う。

この情熱はどこからくるのかと。

特に研究者として将来有望な子供もいて頼もしい。

外に出てクモ探しに行こうか。

■大阪自然史フェスティバル2016@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。

大阪自然史フェスティバル2016

2016.11.19-2016.11.20

9:30-16:30 入館は16:00まで

大阪市立自然史博物館

大阪市東住吉区長居公園1-23

大阪自然史フェスティバル

今日は「大阪自然史フェスティバル2016」へ行ってきました。

会場の大阪市立自然史博物館は長居公園内にあります。

この公園も久し振り。確か下記のセミナーや展示会以来だ。

■自然史オープンセミナー(8月)「クモヒメバチの自然史」@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。(2012.8.18)

■のぞいてみよう ハチの世界@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。(2012.8.18)

行くところは同じだな。

大阪市立自然史博物館の外観。

おお、こんなんだった。入口にクジラの骨が釣り下がってるんだった。

一部、人の顔とかはぼかしております。

入口や建物の中には自然関連の団体のブースがあり、自分たちのやってきたことを展示したり、グッズを販売したりしています。

鳥の観察に適した双眼鏡やレンズなどの展示、動物の骨を3Dプリンタで出力しているブース、生き物をモチーフとした絵画やアクセサリーの販売、はたまた子供たちが作った釣りゲームなど、確かに「文化祭」と言うのがピッタリの催し。

実は、大きな目的がありまして、というかこれ以外はあまりチェックしていなかったので、どのような団体が出展されているかはあまり知らないで来てしまいました。

その目的と言うのがこれ。

というわけで、記事を変えてこの講演について書きます。

■シンポジウム「クモの世界の楽しみ」@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。

■のぞいてみよう ハチの世界@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。

<のぞいてみよう ハチの世界>

2012.7.28-2012.10.14 月休(休日の時は翌日、8/13開館)

9:30-17:00 入場30分前まで

入場料500円(8/31まで450円)

大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール

大阪市東住吉区長居公園1-23

自然史オープンセミナー(8月)「クモヒメバチの自然史」の後に訪れました。

ハチの生態がよくわかる特別展。

ハチの化石から標本、生態の説明からハチをモチーフとしたグッズまで、かなり充実した展示で、閉館時刻までじっくり観覧させてもらった。

ハチは知られているだけで世界で13万種類。

ハチの進化がまた面白い。

ハチのイメージといえばスズメバチやミツバチなどだが、これは後ほど出現したもの。

元々は幼虫は植物を食べるハバチ、キバチ、その中から食性が変わり他の昆虫を幼虫の餌とするヤドリキバチが出現し、それがヤドリバチに分化。

そのヤドリバチの中に寄主に針を刺して麻痺させ、産卵しやすくする種が現れ、それが有剣類と呼ばれるスズメバチなどに分化するという流れが見て取れる。

ハチのくびれはヤドリバチになってからできたもの。産卵するときに産卵管を的確に寄主に近づけるために腹部を動きやすくするため。

セミナーにもあったが、ヤドリバチの中には寄主を操るものがいる。

クモヒメバチの幼虫が自分がやがてなる蛹を守るためにクモに普段とは違った網を張らせるのも紹介されていたが、ここで紹介されていたのはもうひとつあって、シャクガの幼虫に寄生するある種は蛹になってからも寄主を生かして、蛹をアリから守る番人の役目をさせる。寄主のシャクガの幼虫はその場から動けなくなっている。

スズメバチに寄生するカギバラバチはまず葉に卵を産んで、それを食べるガの幼虫の中で孵化、そのガの幼虫をスズメバチが捕らえて、巣に持ち帰ることで巣に侵入、そこにいるスズメバチの幼虫に寄生するという遠回りの寄生方法をとる。

その他にも様々なハチの生態を見ることができて、とても楽しかった、

特に寄生バチの生態は興味深い事が多かった。

夏休みの研究にでもするのだろうか、子供たちも多く訪れていた。

標本を詳細にスケッチしている子供もいて驚いた。

こういう展示は特に子供たちに見て欲しい。そして昆虫に興味を持ってもらい、さらなる研究の発展に寄与する人材が育っていって欲しいと感じる。

(20160418追記)

2012.7.28-2012.10.14 月休(休日の時は翌日、8/13開館)

9:30-17:00 入場30分前まで

入場料500円(8/31まで450円)

大阪市立自然史博物館 ネイチャーホール

大阪市東住吉区長居公園1-23

自然史オープンセミナー(8月)「クモヒメバチの自然史」の後に訪れました。

ハチの生態がよくわかる特別展。

ハチの化石から標本、生態の説明からハチをモチーフとしたグッズまで、かなり充実した展示で、閉館時刻までじっくり観覧させてもらった。

ハチは知られているだけで世界で13万種類。

ハチの進化がまた面白い。

ハチのイメージといえばスズメバチやミツバチなどだが、これは後ほど出現したもの。

元々は幼虫は植物を食べるハバチ、キバチ、その中から食性が変わり他の昆虫を幼虫の餌とするヤドリキバチが出現し、それがヤドリバチに分化。

そのヤドリバチの中に寄主に針を刺して麻痺させ、産卵しやすくする種が現れ、それが有剣類と呼ばれるスズメバチなどに分化するという流れが見て取れる。

ハチのくびれはヤドリバチになってからできたもの。産卵するときに産卵管を的確に寄主に近づけるために腹部を動きやすくするため。

セミナーにもあったが、ヤドリバチの中には寄主を操るものがいる。

クモヒメバチの幼虫が自分がやがてなる蛹を守るためにクモに普段とは違った網を張らせるのも紹介されていたが、ここで紹介されていたのはもうひとつあって、シャクガの幼虫に寄生するある種は蛹になってからも寄主を生かして、蛹をアリから守る番人の役目をさせる。寄主のシャクガの幼虫はその場から動けなくなっている。

スズメバチに寄生するカギバラバチはまず葉に卵を産んで、それを食べるガの幼虫の中で孵化、そのガの幼虫をスズメバチが捕らえて、巣に持ち帰ることで巣に侵入、そこにいるスズメバチの幼虫に寄生するという遠回りの寄生方法をとる。

その他にも様々なハチの生態を見ることができて、とても楽しかった、

特に寄生バチの生態は興味深い事が多かった。

夏休みの研究にでもするのだろうか、子供たちも多く訪れていた。

標本を詳細にスケッチしている子供もいて驚いた。

こういう展示は特に子供たちに見て欲しい。そして昆虫に興味を持ってもらい、さらなる研究の発展に寄与する人材が育っていって欲しいと感じる。

(20160418追記)

■自然史オープンセミナー(8月)「クモヒメバチの自然史」@大阪市立自然史博物館 に行ってきました。

自然史オープンセミナー(8月)「クモヒメバチの自然史」

2012.8.18

13:00-14:30

大阪市立自然史博物館 集会室

大阪市東住吉区長居公園1-23

クモヒメバチと言う寄生バチの一種がある。

メスは生きたクモに卵を産み付け、孵った幼虫はクモを生かしたまま体液を吸って成長し、最後は吸い尽くして殺してしまい、蛹になる。そして成虫になるというハチだそうな。

狩りバチのように麻酔で眠らせて動けないようにしたものを幼虫の餌にするハチは以前から知っていて、見かけたこともあるのだが、この様なハチは認識していなかった。

という訳で、面白そうなのでセミナーに行ってみた。

時間を読み間違えて、20分ほど遅刻してしまったので冒頭の説明を聞くことができなかった。

講師は大阪市立自然史博物館学芸員 松本吏樹郎さん。

ヒメバチを専門に研究されている方。

関係ないけど知人のOさんによく似ていた。

今知られているほとんどのクモヒメバチは巣を張るクモに寄生する。

それはクモ自体も幼虫の食料として重要だが、巣も重要な要素になる。それは蛹になった時に巣の糸を敵や環境から守るために使用するから。

クモヒメバチは特定のクモを狙って卵を産み付ける。

巧みに寄主であるクモに近づき、襲いかかり、針で麻痺させて、卵を産み付ける。

うまく網に引っかからずに、時には網に引っかかったふりをして、うまくクモを捕まえるところは面白い。

今まで確認した中ではクモに捕まって食べられてしまった事例は見当たらないそうだ。

同じクモに同じ種類のクモヒメバチの幼虫が複数寄生していることはない。

それはクモに卵を産み付ける時にその場所に卵や幼虫が貼り付いているときは産卵管を擦りつけて落としてしまう。

ただし、異なる種類の幼虫が複数寄生していることはある。

例として、日本のある2つの種類のクモヒメバチが挙げられていた。

その2種類は形状は類似していて、同じクモを寄主とする。

産卵する場所が異なっているために、産卵時にこそぎ落とされることはないが、一方の成長が早く、先に蛹になってしまうためにもう一方は成長できない。

しかしここがまた奇妙なところなのだが、成長の早い種類が完全に遅い種類を駆逐してしまうことはなく、むしろ逆なところ。

幼虫が蛹になる時に寄主のクモが妙な行動をとるのが興味深い。

通常作っているクモの巣とは明らかに異なる形の巣を作る。

通常の網とは違って糸を何重にもして太くしたり、粘着のある糸を張らなくなったり、蛹を守るために有利な形状になる。

寄主をどのように操作しているのかはまだはっきりとはわかっていない。

まだ新種が出てくる可能性も十分あるし、寄主が特定されていない種もある。

成虫が自然界でどれだけ生きるのかもはっきりわかっていない。

とにかく、クモヒメバチについてはわからないことが多い。

この後、のぞいてみよう ハチの世界 へ。

(20160418追記)

2012.8.18

13:00-14:30

大阪市立自然史博物館 集会室

大阪市東住吉区長居公園1-23

クモヒメバチと言う寄生バチの一種がある。

メスは生きたクモに卵を産み付け、孵った幼虫はクモを生かしたまま体液を吸って成長し、最後は吸い尽くして殺してしまい、蛹になる。そして成虫になるというハチだそうな。

狩りバチのように麻酔で眠らせて動けないようにしたものを幼虫の餌にするハチは以前から知っていて、見かけたこともあるのだが、この様なハチは認識していなかった。

という訳で、面白そうなのでセミナーに行ってみた。

時間を読み間違えて、20分ほど遅刻してしまったので冒頭の説明を聞くことができなかった。

講師は大阪市立自然史博物館学芸員 松本吏樹郎さん。

ヒメバチを専門に研究されている方。

関係ないけど知人のOさんによく似ていた。

今知られているほとんどのクモヒメバチは巣を張るクモに寄生する。

それはクモ自体も幼虫の食料として重要だが、巣も重要な要素になる。それは蛹になった時に巣の糸を敵や環境から守るために使用するから。

クモヒメバチは特定のクモを狙って卵を産み付ける。

巧みに寄主であるクモに近づき、襲いかかり、針で麻痺させて、卵を産み付ける。

うまく網に引っかからずに、時には網に引っかかったふりをして、うまくクモを捕まえるところは面白い。

今まで確認した中ではクモに捕まって食べられてしまった事例は見当たらないそうだ。

同じクモに同じ種類のクモヒメバチの幼虫が複数寄生していることはない。

それはクモに卵を産み付ける時にその場所に卵や幼虫が貼り付いているときは産卵管を擦りつけて落としてしまう。

ただし、異なる種類の幼虫が複数寄生していることはある。

例として、日本のある2つの種類のクモヒメバチが挙げられていた。

その2種類は形状は類似していて、同じクモを寄主とする。

産卵する場所が異なっているために、産卵時にこそぎ落とされることはないが、一方の成長が早く、先に蛹になってしまうためにもう一方は成長できない。

しかしここがまた奇妙なところなのだが、成長の早い種類が完全に遅い種類を駆逐してしまうことはなく、むしろ逆なところ。

幼虫が蛹になる時に寄主のクモが妙な行動をとるのが興味深い。

通常作っているクモの巣とは明らかに異なる形の巣を作る。

通常の網とは違って糸を何重にもして太くしたり、粘着のある糸を張らなくなったり、蛹を守るために有利な形状になる。

寄主をどのように操作しているのかはまだはっきりとはわかっていない。

まだ新種が出てくる可能性も十分あるし、寄主が特定されていない種もある。

成虫が自然界でどれだけ生きるのかもはっきりわかっていない。

とにかく、クモヒメバチについてはわからないことが多い。

この後、のぞいてみよう ハチの世界 へ。

(20160418追記)